PoesiadelNovecento – I Contemporanei

Poesie di poeti noti e meno noti del panorama letterario italiano … di Antonio Donadio

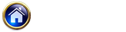

Cento anni fa Montale pubblicava OSSI DI SEPPIA

E’ il 15 giugno 1925, a Torino esce “Ossi di seppia” di Eugenio Montale pubblicato da Piero Gobetti per le Edizioni di “Rivoluzione Liberale”. E’ l’anno in cui il Fascismo firma leggi speciali e di contro Benedetto Croce prepara il ” Manifesto degli intellettuali antifascisti” cui Montale aderisce.

“Ossi di seppia” comprende ventisette liriche tra cui alcune scritte negli anni 1920/25 accanto ad altre anteriori. Sulla genesi del titolo l’ipotesi che appare più verosimile è quella che il poeta si rifarebbe a quei residui calcarei di seppie che il mare trascina sulla spiaggia, essi diventano l’emblema di una vita ridotta a nulla, come cosa da scartare senza alcun valore. Raccolta che tra l’altro contiene, forse la poesia più nota di Montale “Meriggiare pallido e assorto”composta nel 1916, il poeta aveva solo vent’anni. Anno in cui usciva “Porto sepolto” di Giuseppe Ungaretti.

Ossi di seppia, però, scuote poco l’attenzione della critica più influente. Eppure, in seguito, diverrà un caposaldo della nostra letteratura. Strumento privilegiato e insostituibile nello stile di Montale, è l’uso del “Correlativo Oggettivo”. Quel “Correlativo Oggettivo” che vede nell’opera poetica di un altro grande della letteratura mondiale, in Eliot, la sua consacrazione.

Il grande poeta drammaturgo americano Thomas Sterans Eliot aveva fatto proprie alcune geniali intuizioni di un mediocre artista, un tale Washington Allston, che gli permisero di formulare il concetto di “Correlativo Oggettivo”. Eliot affermava che poiché nel disegno di un artista importanti non sono i nostri sentimenti, ma il disegno che dei nostri sentimenti facciamo, il solo modo di esprimere l’emozione in forma d’arte è trovare un “Correlativo Oggettivo”, in altri termini, una serie di oggetti, una situazione, un insieme di eventi che saranno la formula di quella particolare emozione, tale che quando siano dati i fatti esterni, i quali devono terminare in esperienza sensoria, l’emozione è immediatamente evocata.

Il risultato in Montale è perfetto anche se a volte appare duro alla decifrazione. Suggestivo, affascinante, quindi ma difficile per l’uso originale del “Correlativo” attraverso uno stile originalissimo fatto di ardite invenzioni ritmiche-lessicali. La Struttura Montaliana risulta essere un prezioso ordito di trame armoniche per immagini su immagini in una ricchezza evocativa che ha pochi raffronti nel nostro Novecento. Si deve risalire a Dante (accostamenti non solo per la predilezione che Montale aveva per Dante, ma anche per la lezione dantesca che, specie nelle figure “allegoriche” femminili come la Mosca o la Clizia, illumina la poesia Montaliana).

Ma sono le cose, gli oggetti, che sono rivestiti di nuove significazioni spesso oniriche attraverso una perfezione icastica notevolissima. Montale, in Ossi di seppia, si spinge a una “lettura” ad esempio paesistica, autonoma, sorprendente per felicità di sintesi e acutezza d’indagine allegorica fino al limite di armonie metafisiche. Il lettore è a volte disperso in questo difficile inestricabile disegno Montaliano e finisce col sentirsi “fuori”, confuso in un mare “ermetico”. Da qui il concetto di poesia ermetica in Montale. Ma il suo è un ermetismo tipico, diverso da quell’Ugarettiano o ancor più da quello di Salvatore Quasimodo: ermetismo non di maniera, di stile, ma di contenuto ove per contenuto si deve intendere non astrattezza di contenuti trattati, ma lo “spessore” dell’indagine al limite, come detto, del metafisico, quindi distante da “quotidiano sentire”, attraverso un linguaggio poetico che non può non essere non quello che si conviene a chi partendo, appunto, dal quotidiano, dalle cose più semplici, vede (o riveste) queste ultime di potenzialità tipiche dello specchio, per una realtà che sfugge all’uomo per un disegno di cui nulla sappiamo se non di essere partecipi. Quindi l’oggetto diviene “oggettivo correlativo” di un’immagine avvertita ma non colta nel suo valore escatologico, valore che diventa il motivo della ricerca poetica.

E’ Il Canto della crisi esistenziale dell’uomo contemporaneo, della possibilità di vivere una Realtà di cui si è certi solo “che non siamo” e di “ciò che non vogliamo“. Rapporto angoscioso tra l’uomo e la Realtà in piena sintonia d’ispirazione con quanto veniva “denunciato” da altri Grandi della letteratura mondiale; Joyce, Proust, Musil, Pirandello, Svevo. Quest’ultimo, “scoperto” dal giovane Montale in un articolo del 1925, dette il via alla grande critica Sveviana puntando i riflettori sul dramma dei personaggi di Svevo e della loro “inettitudine” esistenziale. La grandezza artistica di Montale è che lo stile non cede mai nell’improvvisazione, nella casualità: lingua ricchissima ed elegantissima: termini anche di uso comune assumono vesti nuove e affascinanti, a essi sono affiancati termini eleganti, raffinati, proprio della grande tradizione letteraria italiana che, rivestiti di connotazioni inedite attraverso un Canto personalissimo fatto di originali costruzioni sintattiche, aggettivazioni, si mischiano a inventati neologismi per un risultato ultimo che è un elegante “gioco” perfettamente armonico, anche laddove si canta la disarmonia: ” Avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia della mia ispirazione non poteva essere che quella disarmonia”. Così il poeta nel 1951 (Confessioni di scrittori: intervista con se stessi).

E da quella “disarmonia ” che lo circonda avrà origine il Canto della Non-Esistenza, della sua “Fenomenologia Negativa”, Poetica del Non. Poetica a cui Montale rimarrà fedele durante tutto il corso della sua produzione ebbene recuperi (o tenti di recuperare) accenti di speranza (Memoria) che possono se non contrastare almeno lenire il “male di vivere” . La Memoria negli “Ossi” come appiglio, quindi, come mezzo di sopravvivenza. Nessuna nostalgia di debolezze tardo-romantiche.

Come non citare a questo punto la lezione Proustiana? La realtà per Proust non è più vissuta direttamente, ma nella memoria, nella forza onirica. Nella “Ricerca del tempo perduto” Proust si dibatte tra due poli: quelli del passato e quello del ritrovato che scandiscono il tempo. Montale vuole, più che “ritrovare” attraverso la Menoria, “trovare”. E in questo suo anelito gli sono d’aiuto gli oggetti fondamentali per la demarcazione artistica della sua poetica. Il poeta in questa profonda crisi esistenziale non ha alcuna certezza ontologica nessuna sicurezza escatologica, l’unica certezza la “Metafisica Non”. E gli oggetti diventano l’emblema di questa metafisica. Oggetti così appartenente convenzionali, umili , quotidiani (atmosfere in aria-crepuscolare), prendono vita, danno vita ai suoi temi. L’affanno dell’uomo ingarbugliato in queste trame sconosciute, in questa”Fenomenologia Negativa”, è l’affanno di chi cerca “una maglia rotta nella rete/ che ci stringe, tu balza fuori, fuggi “ (Limine). Tu. Quel “tu” cosi usato da Montale, quel “tu”, quell’altro “io” col quale il poeta dialoga e al quale confida le sue pene e le sue nude speranze, come quando si augura “talora ci si aspetta/di scoprire uno sbaglio di Natura,/il punto morto del mondo, l’anello che non tiene/il filo di disbrogliare che finalmente ci netta/nel mezzo di una verità “ (I limoni) . Illusione quindi nel momento catartico della Memoria salvifica: in “Ossi di seppia”, attraverso la memoria, i ricordi, di poter “recuperare” una vita vissuta ma solo un attimo . ” Cigola la carrucola del pozzo” e subito “si deforma il passato, si fa vecchio, /appartiene ad un altro…” (Cigola la carrucola). Neppure la Memoria può offrire possibilità di scampo e nelle “Occasioni” se ne ha la certezza ” un filo s’addipana “e “Ed io non so ci va e chi resta” (La casa dei Doganieri). L’uomo non sa e procede attraverso il Non, verso il Non , niente conosce se non quello che Non è e nulla vede o si aspetta se non quello che Non sa e quello che Non si aspetta. Rifiuto quindi di ogni possibilità di salvezza, rifiuto di ogni forma di anelito teologico.

Ma proprio questa che viene chiamata”teologia negativa” di Montale riveste il Canto Montaliano di una forza che va al di là del finito,verso una collocazione metafisica dell’uomo. Una sorta di religiosità laica, ove ad esempio, la tristezza appare come divinità che sostiene il poco legame che Montale ha con la vita (Incontro), oppure la “divinità Saggezza ” come porto sereno ” Triste anima passata/ e tu volontà nuova che mi chiami,/tempo e forse d’unirvi / in un porto sereno di saggezza” (Riviere), Ma il clima di Riviere, su cui tanto si è discusso come momento positivo Montaliano, non è che un momento. Tutto ricade nell’abisso della Non -.Esistenza e anche quegli avvenimenti , tragici e luttuosi che il Fascismo e la Seconda guerra Mondiale (Bufera e altro) che sembrano invitare ad una lettura “storicizzata” della poetica Montaliana, sono sommersi dalla “lettura esistenziale” del” male di vivere” che supera ogni contingenza, ogni respiro immanente. Affermava Montale ” L’argomento della mia poesia (e credo di ogni possibile poesia) è la condizione umana in sé considerata; non questo o quell’avvenimento storico (Confessioni di scrittori: intervista con se stessi). L’uomo solo davanti allo “specchio” della Non -esistenza nel duro cammino della vita umana.

La Poetica Montaliana appare sostanzialmente unitaria senza un “prima” e un “dopo”, complessivamente fedele al Canto ispiratore laddove lo stile o i temi sembrano diversificarsi dello stile e dai temi generali come avviene per esempio in “Satura”, ove lo stile diventa più prosastico, discorsivo e l’ispirazione si presenta velata d’ironica contemplazione del reale. Ironia questa che non può, ascriversi a elemento “dissacratorio” delle tematiche del Non, ma ancora di più, accentua la drammatica verità della Non- Esistenza che permea tutta l’opera di Montale.

da Italian Poetry, 6 giugno 2025

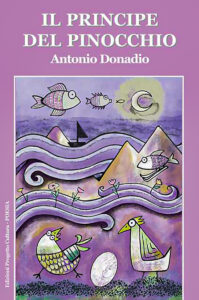

21 marzo Giornata Mondiale della Poesia 2025, “Il Principe del Pinocchio” di Antonio Donadio di Paolo Ruffilli

Luminosa invenzione fantastica di Paolo Ruffilli.

“Il Principe del Pinocchio” – Illustrazioni di Ivo Avagliano – (Edizioni Progetto Cultura, Roma, novembre 2024) è una delicata opera in cui poesia e prosa si fondono in un racconto che è luminosa invenzione fantastica, di cui simbolo e faro è lo stesso Pinocchio evocato fin da subito nel titolo.

“Il Principe del Pinocchio” – Illustrazioni di Ivo Avagliano – (Edizioni Progetto Cultura, Roma, novembre 2024) è una delicata opera in cui poesia e prosa si fondono in un racconto che è luminosa invenzione fantastica, di cui simbolo e faro è lo stesso Pinocchio evocato fin da subito nel titolo.

Fin dalla prima pagina ci troviamo immersi in una successione di circostanze e di fatti che, mentre si dichiarano nella loro tenera originalità, rimandano per profonda stratificazione culturale del loro autore alle favole cantilenanti, ai giochi musicali, all’esuberanza verbale di prove come quelle di Toti Scialoja e di Nico Orengo.

Il libro del resto, per ammissione dello stesso autore, va considerato come un omaggio a Gianni Rodari e alla sua “grammatica della fantasia”, l’arte straordinaria e magica di inventare storie di cui Donadio si dimostra felice continuatore in questo suo libro pieno di colorate sorprese.

Quando i Pesci impararono a sciare

Perché non facciamo cambio?”E il mare

andò in montagna e la montagna al mare.

E fu così che i Pesci impararono a sciare

e i giovani Fiori di prato a saltar tra l’onde.

La notte in cui nacque la Luna

I Ladri della Luce rubarono il Sole.

“Sarà il regno del Buio.

Saremo i padroni della Notte”. E fu così

che tutte le Stelle si fecero vicine vicine

sempre più vicine, le une accanto alle altre.

Era nata la Luna.

Quel matto di un Gatto

“Ti giuro che l’ho sentito abbaiare”

disse uno dei due giovani Mastini.

Quel matto di un Gatto

abbaiò festoso ai suoi due nuovi Amici.

Aulica testimonianza esistenziale in SEGN E ARTAJ SEGNI E RITAGLI di Maria Lenti.

Ho tra le mani l’ultimo raffinato testo di Maria Lenti: Segn e Artaj Segni e Ritagli, Pref. di Gualtiero De Santi, puntoacapo 2024. Un volume di poesie bilingue dialetto urbinese /italiano. Urge cosi per il non disattento lettore una doppia lettura. Ogni dialetto diverso dal nostro “spaventa”, spavento dato dalla forma a noi sconosciuta (e spesso visceralmente rifiutata), ma come afferma Andrè Martinet, (e ritorno così a miei ventun anni, alla mia Tesi di Laurea sul grande linguista), ogni lingua è funzionale alla comunicazione e pertanto non ci si può basare sulla forma, ma essenzialmente bisogna ricercarne il contenuto. E ritengo che questo principio debba approdare ancor di più nell’uso del dialetto. Esso, infatti, se si allontana dalla parlata dialettale spontanea, dalla genuina cultura indigena, ovvero se diventa solo strumento in contrapposizione alla cultura dominante, diventa distintivo settario ininfluente al processo culturale dell’intero Paese, se non d’ostacolo.

Ho tra le mani l’ultimo raffinato testo di Maria Lenti: Segn e Artaj Segni e Ritagli, Pref. di Gualtiero De Santi, puntoacapo 2024. Un volume di poesie bilingue dialetto urbinese /italiano. Urge cosi per il non disattento lettore una doppia lettura. Ogni dialetto diverso dal nostro “spaventa”, spavento dato dalla forma a noi sconosciuta (e spesso visceralmente rifiutata), ma come afferma Andrè Martinet, (e ritorno così a miei ventun anni, alla mia Tesi di Laurea sul grande linguista), ogni lingua è funzionale alla comunicazione e pertanto non ci si può basare sulla forma, ma essenzialmente bisogna ricercarne il contenuto. E ritengo che questo principio debba approdare ancor di più nell’uso del dialetto. Esso, infatti, se si allontana dalla parlata dialettale spontanea, dalla genuina cultura indigena, ovvero se diventa solo strumento in contrapposizione alla cultura dominante, diventa distintivo settario ininfluente al processo culturale dell’intero Paese, se non d’ostacolo.

Prezioso quindi il suo uso e prezioso giunge questo doppio lavoro lirico del poeta Lenti che s’inserisce in quel filone di grandi poeti che hanno usato “ lo strumento del dialetto” come comunicazione: basterebbe solo qualche nome come Pasolini o come Zanzotto che auspicava: “Il linguaggio ritrovi la sua integrità primigenia e a ciò, oltre ai linguaggi colti, contribuisce il dialetto” mettendo così al centro della sua poetica l’indimenticato amato uso del petel, particolare linguaggio a due, che le mamme trevigiane usavano per coccolare i loro piccoli. Quasi un SOS per una lingua italiana oggi sempre più “ anglofila”, confusa, approssimativa, a volte perfino gratuita!

E allora eccoci con Lenti in questo itinerario lessicale poetico. Al centro di questo lavoro è la Parola, antica, popolare, aulica, sofferente, financo insoddisfatta vincitrice, ma sempre viva, reale, vera a dispetto di tutti e perfino magica o velata a volte anche di malinconica ironia. Vis poiein che dall’interno si proietta all’esterno, ora in accettazione, rifiuto, analisi dell’esistente, spesso in costante contrasto pure nelle presunte accettazioni. E’ il mondo di dentro che vuole e deve uscire, malinconico, dubbioso ma pur sempre imperioso. Non è la realtà che detta la vita, e il nostro “sguardo” che dà vita e prende da esso la vita, qualunque essa sia. Esemplare la lirica d’apertura “Du’ parole /Due parole “ . “Rideranno per l’insistenza/ a mettere due parole in croce”. Chi può ridere, o peggio irridere, della fatica del disegno di “mettere due parole in croce”? E’ come chiedere di non respirare, di far tacere il ritmo del cuore: per il poeta, come si diceva, la parola è vita. Mai di nulla il poeta è sicuro, non detta certezze, è solo in un eterno dualismo con se stesso con il tutto che lo circonda “ su me sull’intorno/per un’incisione/che dica quel che non va/e quel che dovrebbe essere “ e la sua un’eterna ricerca vitale “ mi piace la mia giornata” dove ostacoli non mancano “ con il sole a piombo o senza”. E non c’è altra attesa che non coincida con la fine “finché non si spezza il filo” . E quella testimonianza montaliana del filo che “s’addipana” nell’’affannosa ricerca del “varco” .

E ben venga, poi, la filastrocca giaculatoria” Tacchina tacchina, vieni da me” (rivisitata da “Lucciola, lucciola”) nel lamento per il mancato illusorio ritorno dell’urbinata “Galnaccia galnaccia” che si lega in aulico pathos ben maggiore per echi da chanson de geste per l’amato eroe lontano e mai più ritornato.

Ed ecco ancora la cantilena da antiche credenze popolari come in “Non si sa mai” , a tema le castagne matte dell’ippocastano “ mettne una tle sacocc o tla cartella/per tiena distanti la tossa el rafredor la febra/ l’in fluenza/ ogni malanno “ /credenza cui non credo”. Ma una castagna matta finisce “(“dentro la mano chiusa nella tasca/per tutto l’inverno/live come un’eco/ non si sa mai) ”. Sublime il verso “lieve come un’eco”. Il poeta Lenti sa che non è vero che guarisce “ogni malanno” ma nel suo gesto “ dentro la mano chiusa”, è racchiusa la voce, anzi l’eco, che imperterrita eterna e lega tutti noi al nostro passato remoto o prossimo; è un’eco muta che non solo non può andar dispersa ma che ci deve accompagnare come presenza reale e costante da tramandare.

Non solo quindi il rimando al dialetto come recupero letterario e sociale ma come linfa vitale. Ricordiamo cosa diceva Tullio De Mauro: ” I dialetti sono preziosi. Sono come la campagna e la città è la lingua nazionale. Per avere condizioni di vita moderna e agiata che offre la città, non si deve, per questo, distruggere il verde e la campagna che restano elementi preziosi anche per la vita cittadina”. Insomma “coltivare “ i dialetti come cosa viva e insostituibile. Non posso non citare, in fine, il distico “ San Valentino” che trovo di una forza straordinaria “- L’amore s’è nascosto, a piangere/ – Dimmi dove, ché vado a consolarlo”. Versi che richiamano magiche atmosfere Tagoriane come da “Stray Birds”, oggetto di una mia riscrittura poetica di alcuni anni or sono. Ecco che nel giorno della festa di San Valentino, l’amore invece di essere gioioso e festante, declina tutto il suo dolore, non ha nulla da festeggiare, ma questa sua sofferenza non è palese “s’è nascosto, a piangere”. Pronto, in suo soccorso arriva il poeta che si offre di consolarlo seppure denunciando di ignorare il luogo dove esso si nasconde, forse, oramai nel cuore degli uomini induriti da tanto quotidiano dolore.

Antonio Donadio

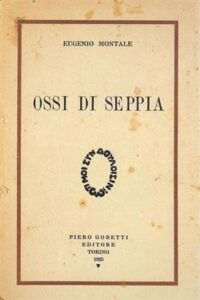

Vent’anni anni fa moriva Mario Luzi, il ricordo di Antonio Donadio.

Vent’anni fa, esattamente il 28 febbraio 2005, moriva Mario Luzi, uno dei massimi poeti del secolo scorso.”Luzi con Ungaretti e Montale completa la perfetta triade del nostro Novecento“, così Carlo Bo in un’ intervista che mi rilasciò verso la fine degli anni novanta.

Ho avuto il privilegio di conoscere e frequentare Luzi per circa quindici anni, un Maestro, anzi il Maestro. Avevo incontrato per l’ ultima volta Luzi esattamente un anno prima della sua scomparsa, il 25 febbraio 2004, a Firenze alla libreria San Paolo per la presentazione dell’ antologia In queste braccia, versi per la madre ( a cura di Luciano Luisi, Edizioni San Paolo, 2004). Non tutti i poeti antologizzati erano presenti ma Luzi non mancò all’appuntamento seppure arrivando con un po’ di ritardo. Subito gli venne data la parola dalla poetessa Paola Lucarini Poggi, ma egli cortesemente rifiutò. Avrebbe atteso il suo turno: gli interventi infatti seguivano l’ordine alfabetico. Mi successe, quindi, di parlare, io, col cognome che inizia con la lettera”d”, prima di Luzi!

In quell’occasione Mario Luzi, palesamente già in non perfette condizioni di salute, recitò, in ricordo dell’amata mamma, la stupenda Il duro filamento, apparendo molto commosso e con un evidente tremore alle mani. Alla fine potetti scambiare solo qualche battuta: sul prossimo suo libro in uscita in occasione dei suoi 90 anni (Dottrina dell’estremo principiante) e su un suo pronipote, di cui amava parlare. Chiedendo a sua volta notizie di mio figlio Daniele. Ci demmo appuntamento ad una prossima volta, che ahimè non ci fu più. Quindici anni d’incontri culminati nel 1996 con una sua nota al mio libro “L’Alba nella stanza“.

Chi è stato il poeta Mario Luzi? Difficile e al contempo facile la risposta.

“Con la sua scomparsa, come scrissi all’indomani del 28 febbraio di vent’anni fa, non solo è più povera la repubblica delle lettere, ma più povera è la Parola: perde l’incanto, la forza misteriosa, ora ermetica, criptica come nel primo Luzi, ora sociale, metafisica o spirituale come nelle stagioni meravigliose del suo lungo cammino poetico. Egli ci ha lasciato l’insegnamento che il poeta è parola, che la parola è mistero stesso: è la libertà offerta agli uomini, al destino umano”.

Il duro filamento

“Passa sotto casa nostra qualche volta,

volgi un pensiero al tempo ch’eravamo ancora tutti.

Ma non ti soffermare troppo a lungo”.

La voce di colei che come serva fedele

chiamata si dispose alla partenza

pianse ma preparò l’ultima cena

poi ascoltò la sentenza nuda e cruda

così come fu detta, quella voce

con un tremito appena più profondo,

appena più toccante ora che viene

di là dalla frontiera d’ombra e lacera

come può la cortina d’anni e fora

la coltre di fatica e d’abiezione,

cerca il filo del vento, e vi si affida

finché il vento la lascia a sé, s’aggira

ospite dove fu di casa, timida

e spersa in queste prime albe dell’anno.

L’ora è quella cruda appena giorno

che il freddo mette a nudo la città

livida nelle sue pietre, tagliente

nei suoi spigoli e, dentro, nell’opaco

versano latte nelle tazze, tostano

pane, il bambino mezzo desto biascica

mentre appunta sul diario il nuovo giorno.

Nel grumo di calore che è più suo,

nella bolla di vita ch’è più tenera

per lei cresciuta alla pazienza in terre

povere, pie, l’ascolto, voce fievole,

tendersi a queste ancora grevi, ancora

appannate dal lungo sonno, chiedere

asilo, volersi mescolare.

Dico: abbi pace, abbi silenzio. Dico…

Udire voci trapassare insidia

il giusto, lusinga il troppo debole,

il troppo umano dell’amore. Solo

la parola all’unisono di vivi

e morti, la vivente comunione

di tempo e eternità vale a recidere

il duro filamento d’elegia.

E’ arduo. Tutto l’altro è troppo ottuso.

“Passa sotto la nostra casa qualche volta,

volgi un pensiero al tempo ch’eravamo ancora tutti.

Ma non ti soffermare troppo a lungo”.

Mario Luzi

(da Dal fondo delle campagne, Einaudi 1965)

“Il duro filamento”, con autografo di Mario Luzi.

Dall’archivio di Antonio Donadio.