Archivio

ricerca per autore

200 anni fa Giacomo Leopardi componeva L’INFINITO, capolavoro della poesia di tutti i tempi

Era il 1819 e il ventunenne Giacomo Leopardi “ci donava” quello che resta uno dei capolavori della letteratura mondiale di tutti i tempi: L’infinito. Per la precisione – da una nota dello stesso poeta- sembra essere stato scritto nell’autunno del 1819. Non posso, quindi, non fare un’eccezione e parlarne in questa mia rubrica che normalmente si occupa di poeti contemporanei.

L’infinito

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma, sedendo e mirando, interminati

spazi di lá da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quiete

io nel pensier mi fingo; ove per poco

il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Cosí tra questa

immensità s’annega il pensier mio;

e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Leggiamo ciò che, l’anno dopo, Leopardi scrisse nel suo Zibaldone:

“ …il desiderio dell’infinito, perché allora in luogo della vista, lavora l’immaginazione ed il fantastico sottentra al reale. L’anima s’immagina quello che non vede, che quell’albero, quella siepe, quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario, e si figura cose che non potrebbe se la sua vista si estendesse da per tutto, perché il reale escluderebbe l’immaginario…”

Di seguito un estratto dal mio saggio:“Ragione ed immaginazione nell’Infinito leopardiano” (1998) confluito, poi, parzialmente in “Un infinito commento: critici, filosofi e scrittori alla ricerca dell’infinito di Leopardi” a cura di Vincenzo Guarracino- Stamperia dell’arancio, (AP) 2001)

-

“Ma sedendo e mirando…”.

Al di là dell’elegante consonanza, i due gerundi “sedendo e mirando” non possono rappresentate solo letteralmente un fatto meramente realistico cioè lo star seduti ed il guardare attentamente. Il sedere, poi, nelle condizioni reali in cui il poeta viene a trovarsi, cioè di fronte all’alta siepe, implicherebbe minore possibilità di vista che poi mal si concilierebbe con il mirare; questi due verbi indicano qualcosa d’altro. Il Leopardi, infatti, considera il verbo “sedeo” primitivo di “sedare”, mitigare, (vedasi Zibaldone, pp. 3020/21); e cosa c’è da mitigare se non l’affanno di conoscenza davanti ai propri limiti logico-razionali? Sedere, quindi, come mitigare l’impossibilità dell’uomo razionale nella conoscenza di ciò che travalica il reale, l’infinto; il mirare, quindi, non un guardare attentamente davanti a sé, ma uno sprofondare in sé, nel proprio animo, per poter passare al secondo momento, terreno dell’immaginazione: “ Io nel pensier mi fingo”. L’immaginazione come mezzo di conoscenza.

-

“Di là da quella”.

Da cosa? Non credo, come comunemente viene affermato “di là dalla siepe”, perché non solo si resterebbe ancora nel campo della conoscenza reale, (seppure si considera la siepe come simbolo di limite alla conoscenza reale), ma “da tanta parte dell’ultimo orizzonte”. Infatti, non solo tale lettura interpretativa è consequenziale ai due distinti campi di conoscenza, quello reale e quello immaginato, ma soprattutto perché solo così si sconfina veramente verso il non finito, il non conosciuto; solo superando la barriera dell’ultimo orizzonte visibile (ovvero tutto ciò che è scientificamente conosciuto dall’uomo) si può iniziare a “conoscere con l’immaginazione”.

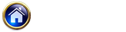

Originalissima ed elegantissima cartolina liberty del 1912 che oltre al ritratto del poeta e accenni biobibliografici, reca anche un vero mini libro di ben 15 paginette (Poesie Scelte) Casa Editrice A. Guarnieri Milano, 1912.

Proprietà: Archivio Bibliografico di Antonio Donadio

Quando la pioggerellina di marzo annunciava la Primavera! Dedicato a Greta Thunberg

Leggiamo (o rileggiamo):

Che dice la pioggerellina di marzo? di Angiolo Silvio Novaro

Che dice la pioggerellina

di marzo, che picchia argentina

sui tegoli vecchi

del tetto, su i bruscoli* secchi

dell’orto, sul fico e sul muro

ornati di gemmule d’oro?

Passata è l’uggiosa invernata,

passata, passata!

Di fuor dalla nuvola nera,

di fuor dalla nuvola bigia,

che in cielo si pigia,

domani uscirà primavera

con pieno il grembiale

di tiepido sole,

di fresche viole,

di primule rosse, di battiti d’ale,

di nidi,

di gridi

di rondini, ed anche

di stelle di mandorlo, bianche …

Ciò dice la pioggerellina

di marzo, che picchia argentina

sui tegoli vecchi

del tetto, su i bruscoli secchi

dell’orto, sul fico e sul moro

ornati di gemmule d’oro.

Ciò canta, ciò dice;

e il cuor che l’ascolta è felice.

*pianticelle ed erbe

(da Diego e Nino Valeri Mattino – Antologia di letture italiane Volume I Marzorati – Milano 1950)

La primavera così cantata da Novaro, sembra quasi la narrazione di un tempo mitico, mai realmente esistito, e son trascorsi solo 100 anni o poco più. Scritta infatti nel 1910 (Il cestello Poesie per i piccoli di Angiolo Silvio Novaro illustrate da Domenico Buratti Fratelli Treves) questa poesia, pubblicata in tantissime antologie scolastiche e non (intere generazioni di alunni la impararono a memoria), fu riproposta tra gli altri anche da Diego Valeri che assieme al nipote Nino, nel 1950, l’inserì in questa pubblicazione della Marzorati. Versi in cui si assiste alla graduale esplosione della primavera. Una leggera pioggia (“pioggerellina di marzo”) non temuta da nessuno, anzi attesa perché annuncia la fine del freddo inverno, diventa messaggera dell’arrivo della bella stagione. Si annuncia “picchiando “ sulle case, sull’orto, sulle prime gemme d’oro. L’invero uggioso è passato, dalle nuvole nere ecco svelarsi la primavera come luminosa fanciulla con un grembiale pieno “ di tiepido sole,/di fresche viole,/di primule rosse, di battiti d’ale,/di nidi,/di gridi/di rondini, ed anche/di stelle di mandorlo, bianche…” E lo straordinario spettacolo della natura diventa un canto che fa felice il cuore di chi ascolta. Al di là della personale traslitterazione poetica di un’ intima, personale, lettura dei fenomeni naturali legati all’arrivo della primavera, sono propri questi fenomeni che oggi sembrano scomparsi “grazie” all’uomo e al suo scellerato attacco alla Natura tutta. Non è forse anche questo che Greta Thunberg nel suo giovanile ma fermo e disperato urlo teme che vada definitivamente smarrito tra dieci, cinquanta o forse cento anni?

Anche Diego Valeri scelse, spesso, come tema la primavera; a me piace ricordare questa sua breve lirica in cui forte vibra il contrasto tra lo stato d’animo del poeta “il cuore è stanco” e i dolci, luminosi segnali della primavera che sta per arrivare, similmente in Novaro ma con esito differente: non bastano, infatti, a lenire il suo dolore. La Natura come artefice primaria del nostro vivere. E’ questo quello che l’uomo d’oggi tende a dimenticare o, addirittura, a negare.

Primavera

Sotto la fuga leggera del vento

s’apre il ventaglio del mandorlo bianco.

Alto sta un cielo di rosa e d’argento.

Ma il cuore è stanco.

Diego Valeri

(da Diego Valeri Terzo Tempo, Mondadori 1950)

Angiolo Silvio Novaro (Diano Marina 1866 – Oneglia 1938), poeta, traduttore e imprenditore (la madre Paola Sasso fu la fondatrice dell’omonimo, famoso, oleificio) Tra i suoi testi : Il cestello Poesie per i piccoli, Fratelli Treves, 1910; .Il cuore nascosto, Fratelli Treves, 1920; Che dice la pioggerellina di marzo, Zanibon,1930; Tempietto, Mondadori, 1939; Il fabbro armonioso, Treves 1919 dedicato alla memoria del figlio Jacopo morto durante la prima guerra mondiale. Da sottolineare il suo lavoro di traduttore: per la Mondadori, tradusse, nel 1932, L’isola del tesoro, di Robert Louis Stevenson, libro letto da intere generazioni di ragazzi.

Diego Valeri (Piove di Sacco1887 – Roma 1976) poeta, scrittore, traduttore. La natura fu al centro della sua poetica. Una natura come autonomo elemento vivente senza infingimenti simbolisti. Tra le sue numerose pubblicazioni: Le gaie tristezze, Sandron, Palermo 1913; Campanellino, SEI, 1928; Scherzo e finale, Mondadori, 1937; Terzo tempo, Mondadori, 1950; Il flauto a due canne, Mondadori, 1958; Verità di uno, Mondadori, 1970; Calle del vento, Mondadori, 1975.

Novità in libreria: LUNARIO DI DESIDERI a cura di Vincenzo Guarracino

Si commetterebbe un madornale errore definire, tout court, “Lunario di Desideri (DiFelice Edizioni, Martinsicuro (TE), 2019, pagg. 348 Euro, 25,00), a cura del poeta e critico letterario Vincenzo Guarracino, un’antologia di poesie d’amore.

Non è, credetemi, la “solita” antologia. Lunario che definirei come un delizioso, originale trattato a più voci, quelle dei tanti poeti ospiti, che si avvale di una parte introduttiva, che in realtà è un pregevole mini saggio sull’ars amandi a firma del prof. Guarracino.

O meglio ancora, mi spingerei a definire questo “Lunario” un’” Amorosa Comedia” che vede al fianco di Guarracino, un Catullo nelle vesti del Virgilio dantesco. Il viaggio in cui il poeta traghettatore ci conduce, si snoda in mille gironi quanti sono i rivoli del sentimento amoroso argomentati, singolarmente, dai versi di noti e meno noti poeti italiani contemporanei. “Il Liber” di Catullo, quindi, come guida e paradigmatico indice dell’intero Lunario. Guarracino, premurosamente, prende per mano il lettore fornendogli i necessari strumenti per una lettura attenta e coinvolgente, fin dalla stessa definizione della parola “amore”: “Ma cosa vuol dire esattamente la parola “amore”? Legato etimologicamente all’accadico amaru (“conoscenza”), il verbo “amare”, come precisava anche il vescovo Isidoro di Castiglia, implica, prima e forse più ancora dell’aspetto emotivo e morale, essenzialmente un forte coinvolgimento di sensi (dilectio carnalis, “attrazione sessuale” Etymologiae, VIII, 2,7).”

E poi ancora, interrogarsi sul Basium (bacio). Dopo essersi soffermato sulla comparsa e il suo diverso uso sulla scena letteraria di questo termine (basium o anche savium), il curatore sintetizza il tutto rifacendosi a un delizioso epigramma anonimo dell’Anthologia Latina di cui riporto la traduzione in italiano: “Baci se ne danno alle mogli, baci se ne danno alle amiche/ ma i baci più baci son quelli che uniscono labbra impudiche”.

Molti i poeti presenti, dicevo. alcuni noti o notissimi quali Maurizio Cucchi, Milo De Angelis, Valerio Magrelli, Paolo Ruffilli, Gian Mario Villalta, Ottavio Rossani, Giancarlo Pontiggia, Daniele Piccini, Guido Oldani, Dante Maffia, Vivian Lamarque, Maria Lenti, Alessandro Fo, Giuseppe Conte, Franco Buffoni, Luigi Cannillo, Arnaldo Ederle, Mauro Ferrari, Franco Loi, Massimo Scrignoli, Claudio Damiani o altri meno noti o più giovani. Lunario, veramente come testimonianza variegata e ricchissima di voci poetiche che hanno caratterizzato o caratterizzano l’evoluzione della poesia italiana del secondo Novecento e di questi primi vent’anni del secondo millennio.

Mi è molto gradito sottolineare che il Lunario ospita anche un inedito dell’amico poeta parmense/cavese Fabio Dainotti e, mi sia concesso, anche un mio inedito. Testi di seguito riportati con una sintesi del commento introduttivo di Vincenzo Guarracino.

“Per quel male l’amò senza ritorno”

Umberto Saba

Alla finestra

Mi affacciavo ogni giorno alla finestra,

per vederti arrivare da lontano,

e salutarti a gesti.

Tu la mano

destra agitavi; ebbi l’illusione

che potesse risorgere l’amore.

Fabio Dainotti

“Uno stato d’animo tra attesa e illusione, filtrati attraverso il ricordo di una stagione di irripetibili emozioni: Fabio Dainotti ci lascia intravedere, col viatico prezioso di un verso di Umberto Saba, una scena fondante del suo immaginario, legato com’è nella sua ripetitività (“ogni giorno”) a un sentimento inconcluso, che, vissuto “alla finestra”, dall’alto cioè e da una certa distanza, e a un gesto, più che a una voce, autorizza il “cuore” ad un’attesa dolorosa e interminabile,…”

Salva neppure tu che supponevo

Almeno tu pensavo

salva d’oltraggiosa rovina

scampata bella

sempre bella come sai come so

nel respiro impaziente al tuo

volteggiare nuda

distesa accanto

presunta unicità

del bacio che a promesse eternava

or or sorpreso sulla sgualcita guancia.

Salva neppure tu che supponevo.

(2014)

Antonio Donadio

“Il tempo è impietoso con tutti, deposita tracce incancellabili del suo passaggio: tracce “d’oltraggiosa rovina” che non risparmia niente e nessuno. Malae tenebrae Orci quae ominia bella devoratis, “ Maledette, maledette tenebre dell’Orco, che ogni cosa più bella divorate!” esclamava già Catullo (c. 3). E’ questo che dice Antonio Donadio, con un pensiero nostalgico ad un passato con il suo dolce ma anche con le sue ferite forse non più rimarginabili…”

In tempi di selfie alla riscoperta del mito di Orfeo ed Euridice nei versi di Plinio Perilli

Un giorno di fine dicembre, a Milano, per la mostra “Picasso Metamorfosi“ e ritrovarsi immersi in una selva di gente come rapita in un’impressionante gara di selfie, selfie su selfie e ancora selfie … Un unicum. Giovani ma anche meno giovani: a fotografarsi con alle spalle il Duomo, il gigantesco albero di Natale, persino, in tanti, in galleria ad immortalarsi dinanzi al ristorante di Carlo Cracco (sì quel cuoco-vip-star che in una pubblicità televisiva, c’informa – bontà sua! – che finalmente solo lì, nel bagno di “casa sua”, può sentirsi “solo Carlo”). Un selfie, mille selfie, non per semplice ricordo personale, familiare, ma per documentare, trasmettere in tempo reale, questa testimonianza, attraverso istagram, a tanti, vicini o lontanissimi “amici” o ai propri follever destinatari, forse, impazienti ed esultanti! Moda, o meglio mania, che ormai ha stravolto perfino i ritmi di una normale quotidianità. Esserci per Essere o meglio documentare di essere lì in quel momento per Essere. Non è più tempo delle foto, quelle istantanee, spontanee, ad immortalare attimi di vita vissuta, un ricordo per tempi futuri “di quando si era giovani e felici, lì a Venezia” o in piazza Duomo a Milano; foto, semmai, da tirare fuori da impolverati cassetti, da mostrare a nipoti “increduli” che anche i nonni, un tempo, erano stati giovani. Vado a rileggere, in tale “sconforto”, una vecchia poesia di Plinio Perilli, da me antologizzata in “Versi d’amore” (ndr San Paolo 2002) qui riportata. Altri tempi, altre atmosfere, un altro mondo visto con gli occhi di un grande poeta.

L’hobby d’Euridice

Scatti fotografie all’improvviso!: tante istantanee

eternate per due … E’ Orfeo che stupito, smarrito

si volta- intenzionale l’immortala, lo salva Euridice

in uno sguardo d’Amore … sto su una scala mobile da STANDA,

scendo innamorato fino a te-te che ridendo mi accogli,

innalzi nel tuo cuore e nella Pentax. ma la tua macchinetta

non riesce a comprenderci: sa che nella vita a volte

c’è poca luce (“Occorreva il flash!”): anche i ricordi

svaniscono, ci è negato trattenerli indelebili-

e perfino le belle foto assolate … non vengono più.

(da Plinio Perilli Preghiere d’un laico Amadeus Edizioni, 1994)

Esempio di un duetto lirico dal ritmo veloce, coinvolgente. Il quotidiano che diventa affabulazione fantastica, rivestendosi di atmosfere mitiche. Un incalzare di versi attraverso un ordito fantastico, dall’inizio: “tante istantanee/eternate” un’iterazione di solo due vocali “a” e “e” legate da identico gruppo consonantico” nt”; una pregnante rima al mezzo:“stupito, smarrito”; …. alla fine: “ trattenerliindelebili,” il susseguirsi, quasi l’inseguirsi, delle vocali “e” e “i” suggerisce lo sforzo del poeta nel voler trattenere questi momenti d’amore. I due amanti sono ai grandi magazzini Standa. E’ lì che si rinnova lo straordinario mito di Orfeo ed Euridice. Non deve voltarsi questo novello Orfeo e invece…, ma a salvarlo è una moderna Euridice, “ in uno sguardo d’Amore…” con la complicità di una macchina fotografica, una Pentax. Eppure il miracolo d’amore ora, come spesso nella vita, non si avvera e la foto non riesce “a comprenderci: sa che nella vita a volte c’è poca luce (“Occorreva il flash!”) “. E’ il dramma del vissuto che non sa trattenere attimi di presente, che non si fa respiro d’eterno e persino le foto tecnicamente più riuscite: “perfino le belle foto assolate…non vengono più.” Un momento d’amore, intimo, personale, gelosamente custodito dai due amanti, senza necessità alcuna di condividerlo con altri.

Plinio Perilli, laureato in giurisprudenza, è poeta e critico letterario, collaboratore delle più autorevoli riviste culturali come “Poesia” e vincitore di prestigiosi premi letterari internazionali (Montale, Gatto, Gozzano,). Tra le sue numerose pubblicazioni, citiamo: L’Amore visto dall’alto, 1989, (Finalista al Premio Viareggio); Ragazze italiane – racconti in versi- (1990): Preghiere d’un laico (1994); Storia dell’arte italiana in poesia (1990), antologia interdisciplinare; Promises of Love (Selected Poems) (2004);Costruire lo sguardo. Storia Sinestetica del Cinema in 40 grandi registi (2009), compendio sui rapporti fra il cinema e le altre arti; Gli Amanti in Volo (2014). E il recente :Stretti nello stretto. Ponte di cultura, ponte della legalità. Tremila anni fra Scilla e Cariddi (2017)

“E’ arrivato l’inverno” una poesia del grande Attilio Bertolucci, padre del regista Bernardo, scomparso da poco

La mia scelta, questa volta, è caduta su una poesia di Attilio Bertolucci, padre di Bernardo, celebrato regista scomparso da poco e di Giuseppe, anch’egli eccellente regista e sceneggiatore, amico e collaboratore, tra gli altri, di Massimo Troisi e di Roberto Benigni, morto prematuramente nel 2012. Perché una poesia, proprio, di Bertolucci? Il figlio Bernardo, doverosamente, è stato oggetto di omaggi da parte di tutti i mezzi d’informazione anche con riproposizioni dei suoi film, in primis L’ultimo imperatore, opera che gli valse ben nove premi Oscar. Con un certo disappunto, però, ho potuto notare che pochi, pochissimi, hanno ricordato che era figlio di Attilio. “Non sapevo neppure che suo padre fosse stato un poeta” sorprendente affermazione di un collega giornalista. E non solo unico. Ricordare il papà Attilio, non solo perché uno dei maggiori poeti del Novecento, ma per il forte legame che ebbe con i figli e ai quali dedicò parecchie liriche che sarebbe bene andare a rileggere (o a leggere per chi addirittura ignora questo legame). Tra queste: “A Giuseppe, in ottobre”, “A Bernardo”, “ Per B…. “ poesia nota e molto antologizzata dove gli aeroplani di carta con cui il piccolo Bernardo gioca, si perdono nell’aria “ come farfalle notturne” senza più far ritorno, proprio come non torneranno più quei dolci momenti vissuti assieme. E poi la bellissima “Bernardo a cinque anni” in cui si parla di un primo distacco dai genitori “Tu hai salutato con un cenno debole/ E un sorriso patito, sei rimasto/ Ombra nell’ombra un attimo, ora corri/ A rifugiarti nella nostra ansia”. Mi è sembrato, quindi, doveroso parlare del poeta Bertolucci scegliendo, per questo mese di dicembre, una poesia a tema.

E’ arrivato l’inverno

E’ arrivato l’inverno

a questi viali

chiari e spogli,

vestito di una pelle

bianca e nera,

un bastone di betulla

e un fiore di giacinto

tra i capelli.

Ha incantato le timide fontane

i grigi fiumi

gli asciutti venti.

E’ passato solitario

di mattino, sulle ringhiere dei balconi

e sui davanzali delle finestre

è fiorita la neve.

Attilio Bertolucci

(da La lucertola di Casarola, Garzanti 1997)

Rappresentazione dell’inverno, originale, lontana da stantie immagini oleografiche: per Bertolucci, l’inverno che arriva non è il vecchio brontolone che tutto sconquassa e di cui, potendo, se ne farebbe volentieri a meno, ma un’ammaliante figura umana dalla pelle bianca e nera, che si regge a un bastone di betulla (la betulla: legno elastico ma resistente e nome dal “suono carezzevole” dato dal gruppo consonantico della doppia elle finale) e un giacinto tra i capelli. Una figura che non solo non fa paura, anzi, incanta la natura tutta. Da notare gli aggettivi timide, grigi e asciutti, quasi che rispettivamente, le fontane, i fiumi e i venti partecipassero con deferenza al suo arrivo senza cercare d’arrecare alcun disturbo. Arrivato solitario di mattino, l’inverno, non visto da nessuno, lascia solo un candido segno del suo passaggio: sui davanzali delle finestre/è fiorita la neve.

Attilio Bertolucci (San Prospero Parmense, 1911 – Roma, 2000) poeta tra i più importanti del novecento. Scrittore e traduttore si è occupato anche di cinema per la radio e ha diretto una trasmissione televisiva di vari temi culturali. Tra le sue opere in versi, citiamo: Sirio, Minardi, Parma, 1929; Fuochi in novembre, Minardi, Parma, 1934; La capanna indiana, Sansoni, Firenze, 1951 ;Viaggio d’inverno, Garzanti, Milano, 1971 ; La Camera da letto vol. I, Garzanti, Milano, 1984 e vol. II , Garzanti, Milano, 1988; La lucertola di Casarola, Garzanti, Milano, 1997. Tutta la sua produzione in Opere a cura di P. Lagazzi e G. Palli Baroni, Mondadori (I Meridiani), Milano, 1997