Archivio

ricerca per autore

Il ricordo di Antonio Donadio del prof. Giorgio Barberi Squarotti

Il caso ha voluto che ero alla scrivania e stavo scrivendo il consueto biglietto augurale per il prof. Giorgio Barberi Squarotti, quando mi è arrivata la triste notizia della sua scomparsa avvenuta proprio in quelle stesse ore. Avevo incontrato il professore l’ultima volta il 28 maggio del 2015, a casa sua, a Torino. Mi ricevette, come sempre, nel suo studio/salottino tra migliaia di libri e quadri alle parti. In quell’occasione era presente anche sua moglie, la signora Piera, già inferma. Scomparve, infatti, nell’agosto dello stesso anno. Fu per lui un dolore fortissimo, mi scrisse infatti: “… e anche se l’evento era previsto dopo il peggioramento di febbraio, non minore è lo strazio. E’ il vuoto dopo quasi sessant’anni di vita insieme” … e in una lettera di alcuni mesi dopo: “Dura, in me, il dolore per la perdita di Piera …” Non voglio parlare, in quest’occasione, del prof. universitario, poeta e critico letterario (mi riprometto di farlo in seguito), ma dell’uomo Giorgio Barberi Squarotti. Negli ultimi due anni c’eravamo sentiti spesso in occasione della preparazione del mio ultimo libro “Calcio d’autore”. Prodigo di consigli preziosi; generosissimo, mi regalò una sua lirica inedita, scritta in memoria del Grande Torino. Sempre gentile e cortese nei confronti di tutti, mai si negava a chiunque si rivolgesse a lui. Forse a volte fu anche troppo disponibile. Tanti poeti, giovani e meno giovani, si sono avvalsi di sue presentazioni e introduzioni. Non volli mai disturbarlo: erano sufficienti per me le lettere che ci scambiavamo. Preziosi i suoi consigli, i suoi complimenti: “Lavoro nella sua essenzialità perfetto…”, i suoi incoraggiamenti. Corrispondenza d’anni (circa trenta) sempre ritmata dagli immancabili auguri di Natale e di Pasqua. Nessuna e-mail, solo biglietti e lettere. Lettere caratterizzate sempre dall’immancabile suo scrivere “ E’ per Antonio Donadio”. Era il suo timbro. Nell’ultimo biglietto, in risposta ai miei auguri per l’anno nuovo, scriveva” “Auguro anche a Lei un sereno Natale di speranza e di fiducia e un anno operoso e fruttuoso”. Mi mancheranno molto queste sue lettere.

Il mio triste addio a lui con questi suoi versi per l’addio ai campioni del Grande Torino:

[ ]………l’applauso

che cancella i corpi e tutto il sogno eterno

che c’è stato dentro.

In libreria la poesia degli ultimi venticinque anni

Quale lo “stato di salute” della Poesia Italiana degli ultimi venticinque anni? Quali i poeti e i versi più rappresentativi? A queste due domande tende di dare risposta l’interessante e corposo volume Passione Poesia – Letture di poesia contemporanea (1990-2015), a cura di Sebastiano Aglieco, Luigi Cannillo, Nino Iacovella, pp 380, Euro 20.00 Ed. CFR, Milano, 2016. Luigi Cannillo nell’introduzione sottolinea che “ Passione Poesia riguarda testi poetici come specchio di un’intera raccolta, o rappresentativi di un autore, di una poetica, accompagnati da note di presentazione agili e allo stesso approfondite nelle quali i diversi saggisti, dopo avere scelto autore e testo, si augurano di poter trasmettere a un pubblico ampio e diversificato curiosità e interesse per la poesia”.

Quale lo “stato di salute” della Poesia Italiana degli ultimi venticinque anni? Quali i poeti e i versi più rappresentativi? A queste due domande tende di dare risposta l’interessante e corposo volume Passione Poesia – Letture di poesia contemporanea (1990-2015), a cura di Sebastiano Aglieco, Luigi Cannillo, Nino Iacovella, pp 380, Euro 20.00 Ed. CFR, Milano, 2016. Luigi Cannillo nell’introduzione sottolinea che “ Passione Poesia riguarda testi poetici come specchio di un’intera raccolta, o rappresentativi di un autore, di una poetica, accompagnati da note di presentazione agili e allo stesso approfondite nelle quali i diversi saggisti, dopo avere scelto autore e testo, si augurano di poter trasmettere a un pubblico ampio e diversificato curiosità e interesse per la poesia”.

Insomma un libro che non è una delle solite antologie che “infestano” il mercato, (centinaia le pubblicazioni ma inesistenti, o quasi, le vendite). Passione Poesia vuole documentare la vitalità della poesia degli ultimi venticinque anni, (1990/2015) ospitando versi di grandissimi poeti non più viventi come Mario Luzi, Andrea Zanzotto, Luciano Erba, Roberto Roversi, Giovanni Giudici, Franco Fortini e d’importanti poeti contemporanei quali Giuseppe Conte, Maurizio Cucchi, Milo De Angelis, Claudio Damiani, Valerio Magrelli, Dante Maffia, Plinio Perilli. A firmare le recensioni, sovente veri mini saggi, sono critici che spesso sono anch’essi poeti come Giancarlo Pontiggia, Vincenzo Guarracino, Ottavio Rossani, Maria Lenti, Luigi Cannillo e lo stesso scrivente che firma “L’epifania del poeta come scriba” su una lirica di Mario Luzi. Un’occasione, quindi, da non lasciarsi sfuggire per coloro i quali vogliono “saperne” un po’ di più della Poesia (con la P maiuscola) tanto bistrattata oggi da essere confusa spesso da taluni con “lo scrivere andando ogni tanto a capo rigo”.

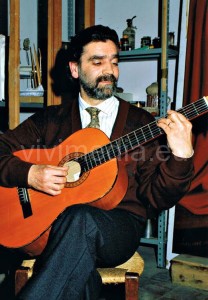

I versi “ nascosti” di Raffaele Avagliano

Succede anche che alla scomparsa di un carissimo amico, tu scopra “qualcosa” di lui che non avevi mai immaginato. Poco più di un anno fa, è scomparso Raffaele Avagliano, noto a Cava, e non solo, come “cantore metelliano” (rimando a You Tube “I cantori metelliani” di Livio Trapanese). Un uomo buono, marito e padre di un bel numero di figli, che aveva conosciuto l’emigrazione in Germania e nella nebbiosa terra lombarda di quegli anni sessanta, ma poi aveva deciso, assieme a sua moglie Concetta Adinolfi, di ritornare a Cava, l’amata Cava, dove ha vissuto lavorando presso una nota impresa cittadina. Ti colpivano di Raffaele gli occhi, o meglio, ti colpiva un’inconsueta forza che dagli occhi traspariva, forza dell’immaginare, del sognare, ma soprattutto del prospettare ipotesi per un più giusto vivere naturale e sociale. Credevo di conoscerlo bene, invece, alla sua morte ho scoperto che mi aveva gelosamente nascosto “qualcosa”: un buon numero di aforismi, riflessioni e anche versi che ora si possono leggere in un semplice ma prezioso per pulizia ed esattezza d’intenti, volumetto (Sempre con noi) edito dalla sua famiglia e a cura di Franco Bruno Vitolo. Versi che ho letto vincendo una comprensibile emozione: di quei fogli, di quei versi che ora erano tra le mie mani, Raffaele non me ne aveva mai parlato. Certamente non per timore del giudizio critico dell’”amico poeta”, ma, credo, per un innato senso del pudore. Ecco alcuni suoi versi, queste sue Sillabe di Silenzi.

Spuntano celesti

dal mio petto

prigioniero sillabe di silenzi

ancor timidi.

Poesia che dà il titolo a un florilegio da me curato e inserito nel succitato volume. Ecco, allora, venir fuori il più nascosto, il più intimo Raffaele (“dal mio petto/ prigioniero”) in cui “sillabe di silenzi” spuntano come da un sogno e si fanno, seppur timidi, di cielo (celesti). Una ricerca poetica racchiusa in un unico decennio (1980 al 1889) in cui si evidenziano due fasi di scrittura assai diverse, anche per temi. Nella prima fase, fino all’ottantacinque, si evidenzia un’esigenza di dire, di raccontare attraverso una forma chiara, discorsiva, da prosa poetica, con l’intento precipuo di farsi capire, di trasmettere “qualcosa”, un dettato, un pensiero logico, dal respiro, a volte, persino gnomico. Le figure retoriche, presenti qua e là, appaiono a volte liricamente partorite altre volte organizzate concettualmente. Migliore, più maturi anche stilisticamente, i versi della seconda fase. Brevi, sintetici versi, a volte persino criptici. Alla base ancora il desiderio di comunicare, ma esclusivamente attraverso la trasmissione di sensazioni, sentimenti, stati d’animo in cui il lettore possa ritrovarsi o non ritrovarsi, ma che caratterizzano l’anelito di chi scrive: istituire un legame. Dal soggettivo all’universale laddove il linguaggio diventa pregnante. Essenziale. Una sorpresa, una piacevolissima sorpresa che però lascia l’amaro in bocca per aver potuto leggere solo ora questa sua interessante produzione. E un invito, allora, a quanti “nascondono” versi nei cassetti a condividerli. Non certo per “sentirsi poeti”, ma artefici di un ponte, un ponte assai privilegiato, come solo può essere una poesia che nata dal chiuso di un animo di un solo uomo, cerca altri animi, altri uomini per il suo autonomo cammino vitale.

Cenni sulla Poetica di Alfonso Gatto “il glauco dai grandi occhi lunari …” a 40 anni dalla scomparsa

L’opera poetica di Alfonso Gatto “ il glauco dai grandi occhi lunari …” (Augusto Hermet, 1937) copre un periodo che va dagli anni ’30, nascita dell’ermetismo, fino alla metà degli anni settanta, passando attraverso l’esperienza dolorosa e fondamentale della Resistenza.

Nel 1932 esce a Napoli il suo primo libro di versi “Isola” con giudizi molto positivi sia di Ungaretti sia di Montale. Il giovane poeta salernitano ha solo 23 anni. E’ un Gatto ermetico, ma di un ermetismo molto originale: la coscienza critica svetta e s’impone come cifra inalienabile. Coscienza che convive e lotta osmoticamente con la meraviglia dell’esistere in assonanza, ora armonica ora conflittuale, con l’empirica testimonianza dei sensi. Nell’opera poetica di Gatto appaiono, oltre a talune appartenenze: dall’insostituibile Leopardi, alla sofferenza interiore del primo Ungaretti, anche riflessi del suo grande corregionale Salvatore Di Giacomo, esponente fondamentale della lirica meridionale, e del divertente, a volte “irriverente”, Vincenzo Cardarelli. Anche Gatto, infatti, amò, accanto all’asciutto linguaggio ermetico, la poesia dalle rime facili, dal gusto burattinesco da vecchia filastrocca, atavica testimonianza delle storie fantastiche della nobile novellistica meridionale del Basile fino alle libere contaminazioni personali di eserciti di mamme meridionali legate ai loro figli come alla loro terra. Ben presto, come tanti intellettuali meridionali prima e dopo di lui, il poeta emigra a Milano ove entra in contatto con gli ambienti artistici lombardi. Il suo dichiarato antifascismo, il suo comunismo “romantico”, lo porterà nel 1936 a essere rinchiuso nel carcere di San Vittore per circa sei mesi. Il tempo, poi, della guerra, della Resistenza. Con “La storia delle vittime”1966 (Premio Viareggio), Gatto con slancio e passionalità conduce il lettore nei dolori di quegli anni con struggente vis poetica tesa al recupero di una realtà sofferente, ma terribilmente vera. Per lui lo spiritualismo e il populismo nell’” umile accordo di voci e parole”, si allineano perfettamente per cercata, difficile ascesi dell’umano nell’esistere quotidiano.Sofferenze mai dimenticate pur se con “ La forza degli occhi” 1954, sembra che l’inventio poetica si stacchi dalle esperienze precedenti per divenire sicura arma di speranza, mai doma e fortemente sentita, alla luce di migliori prospettive di futuro; lontano ormai dalle angolose strutture ermetiche attraverso un linguaggio che perfettamente si adegua all’estro del fantastico, del semplice bozzetto: “ Le ragazze moderne/ Non sono eterne./ Oh, che bella novità/ ma danno fresco alla città” (Canzonetta). Un altro libro fondamentale e tra i più belli di Gatto è “Osteria flegrea” (1962) che ha la morte come tema. La figura materna si erge come figura centrale del libro in cui meditazione e sentimento trovano un perfetto idilliaco equilibrio. Equilibrio tra vita e poesia come testimoniato dall’epitaffio di Eugenio Montale posto sulla sua “pietra tombale” presso il cimitero di Salerno dove il poeta riposa a seguito di un incidente d’auto che lo uccise all’età di 67 anni: “ Ad Alfonso Gatto/ per cui vita e poesia/ furono un’unica testimonianza/ d’amore”.

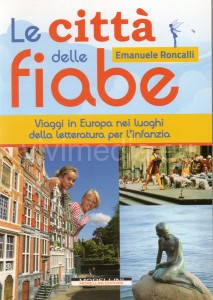

Nelle città delle fiabe

Una rubrica che si occupa di Poesia non può non parlare della Poesia per eccellenza, quella del mondo fantastico delle fiabe. Un viaggio coniugato col viaggio reale dove le fiabe hanno avuto origine: da mondi leggendari, ma anche da storie realmente accadute.

Plauso allo scrittore Emanuele Roncalli che si è proposto un simile meritorio, e difficile, progetto: Le città delle fiabe -Viaggi in Europa nei luoghi della letteratura per l’infanzia– Morellini Editore 2015. Questo libro vuole essere un tuffo nell’origine e nella storia delle fiabe.

Si scoprirà che Biancaneve è realmente esistita come pure i sette nani. E così Alice … Un lungo itinerario che fa tappa nei paesi di tutta Europa fra parchi, esposizioni, monumenti legati ai personaggi delle fiabe: Danimarca (La sirenetta, Il brutto anatroccolo), la Francia di Perrault (Il gatto con gli stivali, La bella addormentata), la Germania dei Grimm (Cappuccetto rosso, Biancaneve e i sette nani, Il barone di Munchausen), L’ Irlanda e il suo Gulliver, Il Regno Unito con Alice, La Svizzera con la “ecologista” Heidi. E come non sfogliare subito le pagine che parlano dell’Italia e in particolare di Pinocchio? Il suo papà letterario noto come Collodi (nome mutuato dal paese di origine) si chiamava Carlo Lorenzini. Il cuore e la culla di Collodi è il Parco Pinocchio, complesso monumentale per celebrare il personaggio letterario più amato al mondo.

Entrare in questo parco è come ripercorrere le fantastiche avventure di Pinocchio. Mosaici, sculture tra cui due opere a firma di due grandi artisti, Emilio Greco e Venturino Venturi. Un pittore noto anche per i quattordici piccoli tondi dipinti per altrettante stazioni della Via Crucis per la Pasqua del 1999 su invito di Giovanni Paolo

II con testo del poeta Mario Luzi. Roncalli sottolinea che tante sono le testimonianze d’arte in omaggio a Pinocchio disseminate in tutta Italia. Ricordiamo anche il Parco Pinocchio a Salerno con opera del pittore e scultore Antonio Petti. Un Pinocchio che sembra interagire con quanti, grandi e piccini, quotidianamente si aggirano nell’odoroso fiabesco giardino. E Biancaneve? Realmente vissuta.

Siamo nel 1500 ed era la contessina Margarethe von Waldeck di Bad Wildungen. E i sette nani? Anch’essi vissuti; solo che non erano nani ma bambini che lavoravano (ahimè!) nelle miniere di bronzo di proprietà della famiglia della contessina. Così piccoli che parevano nani, e per proteggersi portavano un cappuccio simile a quello di cui ci parlano i fratelli Grimm nella celebre fiaba.

L’epilogo reale fu una morte violenta per la contessina a soli 21 anni. La fiaba, invece, ci regala una Biancaneve felice e contenta accanto al suo principe azzurro.

Emanuele Roncalli è giornalista e scrittore. Autore di testi in ambito turistico, vanta collaborazioni con enti e testate giornaliste. Ha firmato anche libri a carattere religioso e per l’infanzia.