Archivio

ricerca per autore

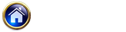

Dall’ultimo libro di Ottavio Rossani “Riti di seduzione “ Nomos Edizioni, 2013

La casa arancione era al centro

di una pianura lussureggiante,

ogni stagione le sue primizie.

Alberi, distese di cetrioli, pomodori,

si passava in mezzo ai filari

senza preoccuparsi delle bisce.

Prima della spiaggia c’era un casolare

dove offrivano zuppe di ricotta.

D’inverno si andava a caccia di quaglie.

Fu l’unico tempo spensierato,

rimasto nella memoria come un altare.

Ottavio Rossani

Da “Riti di seduzione “ Nomos Edizioni, maggio 2013

“Nella memoria come un altare”

E il poeta si fa ministro intorno a quell’altare. Laica religiosità delle origini, dei sentimenti, alla ricerca del filo che non si sfibbi in nodi di sterile nostalgia, ma trovi la “formula che mondi possa aprirti”: è un climax atipico, celatamente atemporale, per una mistica dell’essere, del ritrovare nello stato d’ogni principio, del primo chiedere nel “tempo spensierato” ove le bisce non facevano paura; era il tempo del partire dalla casa arancione “al centro” in “ una pianura lussureggiante” con le primizie d’ogni stagione. Tempo in cui l’ancòra era tutto e ormai, parcellizzato nella memoria, dà forza nuova, quasi inaspettatamente, nel ristoro del ritrovato casolare e del dono di una zuppa di ricotta. E come ogni mistica, diviene ansiosa di luce. Imperativo categorico dell’incedere, del cercare anche quando tutto sembra avvolto dalle tenebre, sterilmente inerti noi: “Acquattati nel buio/ a lungo inconcludenti. Poi, d’improvviso, una voce/ è ora di spostarsi verso la luce”. Una luce che avvampi che “incendi la pineta dei ricordi”, un incendio che non fa paura, che si fa catartica forza e certezza finale: “riassunto in un punto di luce al di fuori di ogni contesto”. Il nostro oggi materiale, provvisorio, di forti fragili uomini.

Ottavio Rossani, calabrese di Stella Marina, 1944, vive a Milano. Poeta, giornalista, pittore, regista teatrale. Laureato in Scienze politiche e sociali, dopo 40 anni come redattore e inviato speciale del Corriere della Sera ne firma oggi, sul sito on line, (poesia.corriere. it) il blog “POESIA “.

In cammino verso la BEATITUDINE. Ultimo lavoro in versi di Arnoldo Mosca Mondadori

Dall’ultimo lavoro in versi di Arnoldo Mosca Mondadori.

Dall’ultimo lavoro in versi di Arnoldo Mosca Mondadori.

In cammino verso la BEATITUDINE:

SANGUE: “Pensiero più caro per te è l’uomo, l’uomo perduto/ che non sa che il sangue è l’unico patrimonio di Dio”; è sangue che unisce ”qualcosa sanguina in me, qualcosa che ti conosce”. La fine principia: “inizia una seconda guerra, fatta di silenzio e di/sangue d’amore, riducendo i nostri corpi a nulla”. Si diventa parte indissolubile del Tutto, creatori noi attraverso il suo sangue: ” E nelle nostre vene tu comandi all’universo di risorgere”. E cos’è questo nostro morire se non “il disfarsi di ogni nostra intelligenza e / presunzione, di ogni legame e vanità”? E come nell’ ultimo umano respiro “ti accorgesti che tutta la creazione era nelle tue membra” (vedesi poesia scelta) già “ Il tuo corpo nel sonno tremava di beatitudine” per noi tutti. E la tua voce fu nell’anima “ …un tuono, una sorgente/ improvvisa che fa risorgere la carne”, e “sora nostra morte corporale” muta: “ E’ nella tua carne dove la morte diventa fuoco”.

FUOCO: E’ lì “Sull’eterno fuoco il Cristo brucia eternamente./ Tutto il suo viso è un incendio d’amore”. E l’uomo alfine “Allora capirà se ha vissuto: se la luce inizierà a sorgere come fiamma /allora avremo amato”. Ed solo allora e finalmente si potrà alzare il nostro sguardo: “L’eternità è questo guardarti un istante”.

Tua madre fu la tua prima resurrezione

quando ti prese tra le braccia

sotto la croce

e ti baciò dolcemente.

Nessuno vide

che tu apristi gli occhi

per guardarla.

E in questa prima resurrezione

tu sentisti tutte le musiche dell’universo,

le musiche dei fiumi,

le musiche di ogni uomo.

E con il corpo disfatto

senza nessun potere di alzarsi

ti accorgesti che tutta la creazione

era nelle tue membra.

Arnoldo Mosca Mondadori

Da “ La lenta agonia della Beatitudine”, Morcellania, Brescia 2013

Arnoldo Mosca Mondadori, nipote del fondatore della Mondadori di cui porta il nome assieme a quello del padre, l’indimenticato scrittore e giornalista Paolo, è scrittore e poeta. Laureato in filosofia vive con moglie e tre figli a Milano. Le sue liriche pur inserendosi nel grande filone della poesia religiosa che attraversa tutto il Novecento (da Betocchi, Rebora, Turoldo,….) godono di una cifra personale ed originalissima. Cosa rara e forse unica, nel proliferare oggi, più che mai, di scontati versi di maniera.

Mimì Apicella e Tommaso Avagliano: l’antico ”duellar” in versi

Domenico Apicella e Tommaso Avagliano. Due cavesi molto noti: il primo, il mai dimenticato avvocato, direttore de’ “Il Castello”, il secondo, ex docente di Lettere alle Scuole Medie, oggi brillante editore assieme al figlio Sante. Cosa unisce i due? Un genere di poesia molto particolare: la “poesia giambica” caratterizzata dal tono canzonatorio con versi che oscillano tra il faceto, l’ironico e il polemico fino a rasentare l’ingiuria. E’ il 1964 e il giovane ventiquattrenne Tommaso Avagliano, allora laureando in lettere, pubblica un libro di poesie che si divide in due parti : Poesie a Lil. e altri versi – Doce doce, la prima parte reca il suo nome, la seconda lo pseudonimo Masoagro. Tralascio la prima parte “lirica” (promettendomi di ritornare in altra occasione su queste e altre poesie di Avagliano) e vengo a Doce doce. L’autore nella nota introduttiva sottolinea che l’altro da sé, Masoagro: “è convinto che un uomo non deve aver paura di dire ciò che pensa: altrimenti non si sentirà mai in pace con se stesso. Così sono nati gli epigrammi di “Doce doce” e in conclusione “ chi si sentisse bruciacchiare la coda da una delle sue scoppiettanti composizioni, se la prenda con Masoagro. Io, per me, me ne lavo le mani.”

La Donna e l’arte

Scrisse Apicella un dì

da qualche parte:

“ Come la Donna è l’Arte,

proprio così:

a chi sa prenderla si dà

con gran facilità”.

Povero don Mimì,

questo dunque è il motivo

per cui con odio vivo

maledice la Donna

e di tutto l’accusa:

d’alzare un po’ la gonna

ad una bella Musa

non fu, e mi dispiace,

non sarà mai capace!

Non c’è da aggiungere alcun commento: è tutto molto chiaro. Avagliano “sfotteva” l’avvocato Apicella, (per tutti era confidenzialmente Don Mimì), per presunte scarse capacità seduttive. In verità Avagliano nello stesso libro si sofferma anche su un’altra “qualità” che attribuisce all’Avvocato: la “pirchiaria”

Da tant’anne, don Mimì,

capetuosto a nun fenì,

tene ancora (e ce cammina)

na scassona ‘e Topolino …

– Capetuosto? Auh figliu mio,

chillo è ‘o rre d’ ‘a pirchiaria!

In La Donna e l’arte Avagliano si riferiva ad una poesia apparsa in un libro di Apicella: “Il mio cuore vagabondo”. Libro che in una 2a edizione di quasi vent’anni dopo, nel 1982, contiene la seguente risposta, ovviamente in versi:

Quando lo scrissi , caro Tommasino,

non dell’arte parlai, ma di fortuna.

Per quel che resta, dirvi poi conviene

che un filosofo antico lasciò scritto

essere l’uomo misura di tutto:

dimenticò, però, di dire ancora

che ognun si pensa gli altri a sua misura!

L’avvocato Apicella facendo riferimento al sofista Protagora, rimanda l’offesa al mittente: è lui che non è capace “d’alzare un po’ la gonna /ad una bella Musa”. Sorrido a queste reciproche “accuse” per sottolineare che tutto ciò è splendido. Un ricorrersi in un dolce amaro duello in versi e per così tanti anni. Sono versi molto semplici, con rime irregolari dettate dalla necessità del dire. Del dare spazio all’invettiva che diviene il “motivo del canto”. Testimonianza di un vivere “dell’altro ieri” quando la realtà, quella vera, scandita dai passi, dalle voci, dai colori, dalle emozioni, dai turbamenti trovava asilo sotto gli amati portici. Pagine da sottrarre all’oblio. Recupero memoriale di tasselli certamente minimi, ma che hanno la forza di storicizzare la vita di un piccola città come la nostra. Ciò che ieri trovava intelligente e divertente “duello in veste giambica”, oggi, ahimé, indossa abiti postribolari e trova compiacente ospitalità in mille agorà massmediatiche.

Poesia illegittima di Vivian Lamarque

Poesia illegittima

Quella sera che ho fatto l’amore

mentale con te

non sono stata prudente

dopo un po’ mi si è gonfiata la mente

sappi che due notti fa

con dolorose doglie

mi è nata una poesia illegittimamente

porterà solo il mio nome

ma ha la tua aria straniera ti somiglia

mentre non sospetti niente di niente

sappi che ti è nata una figlia

Vivian Lamarque – Da “Teresino”, Società di Poesia & Guanda 1981

Poesia che credo ben si presti a “presentare” la cifra poetica di Vivian Lamarque. Lirica apparentemente “semplice” con rime come disseminate qua e là “confusamente” (v. 3 prudENTE/ v.4 mENTE, v.7 illegittimaMENTE, v. 10 niENTE; v. 12 somIGLIA v. 14 fiGLIA) e “giochi” iterativi (con dolorose doglie; ma ha la tua aria straniera) con tema un’energia creatrice unilaterale: che sia una figlia o una poesia. Tema originale, appassionante che “vibra” di una forza che è forza della “intelligenza del cuore” come ebbe a scrivere Vittorio Sereni della poetica della Lamarque. Un testo sarcastico, dolcissimo eppure “ quasi feroce” per dirla ancora con un grande poeta, Giovanni Raboni. Tema che nell’accostamento figlia/ poesia (amore mentale …mi si è gonfiata la mente) rileva tutto il dolore dei figli ”etichettati” illegittimi (è nata una poesia illegittimamente/poterà solo il mio nome”) e della scelta “maschile” dell’ignorare il dono della paternità e il dovere umano e sociale del riconoscimento. Poesia scritta molti molti anni fa. Ma, purtroppo, ancora tristemente attuale.

Vivian Lamarque è nata a Tesero (Trento) nel 1946. E’ tra i poeti contemporanei più letti e apprezzati. Nel 1981 con “Teresino” vince il “Premio Viareggio Opera Prima”. Con “Il signore degli spaventati “pref.di Giovanni Giudici (1992) vince il “Premio Montale”. In quell’occasione era cosi emozionata da mormorare – io le ero poco distante -: “Oddio, ho vinto il Montale”. Oltre che fine traduttrice, ha pubblicato anche una trentina di libri di poesie e racconti per ragazzi. Il suo nome figura a pieno titolo accanto a quello di Gianni Rodari.

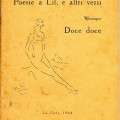

“E la città” di Sofia Genonino

Diciamolo subito, ci son altre poesie più belle di questa, ma la mia scelta è stata motivata dall’oggetto divenuto motivo poetico, (esplicitato anche nel titolo del libro ““poesie alla città”): Cava di ieri e di oggi, o meglio dei primi anni 90, anno di pubblicazione. Della Signora Sofia Genonio, tra i miei circa settemila volumi, ho quattro testi di poesie, questo e “Ho dato un nome al silenzio”, “ i luoghi del tempo” e “la poesia ha gli occhi stanchi; della sua vita so solo che discende dall’antica famiglia dei Conti Genoino, già docente di lettere e che ha sempre coltivato l’amore per la poesia. E tutto ciò mi basta. Dalla lettura delle sue liriche si evince in modo chiaro che la Signora Sofia Genonio è un poeta. Non è che non ci siano liriche meno felici e riuscite (cosa che capita anche ai “poeti laureati”), ma la sua scrittura è scrittura poetica: ritmica o artimie funzionali e non casuali, stilemi e grafemi, figure retoriche, … insomma un buon ordito che fa di un insieme di versi, una poesia. Non mancano evidenti richiami pascoliani e atmosfere crepuscolari, ma, ho potuto ritrovarvi, anche echi novecenteschi di un neorealismo come da “Scuola Lombarda”, di quell’intimismo, di quel “cosismo” che ha avuto in Luciano Erba uno dei più importanti rappresentanti.

E la città

Spesso ritorno alla mia vecchia casa

al mio paese:

la basilica bianca, l’antico olmo

brunito dell’altare

richiamano alla mente luminarie

fiori e festoni di settembri chiari.

Il convento di suore, San Francesco

il campanile alto sulla piazza

la strettoia dei portici

fioriti ad ogni arcata

lo spiazzo con la chiesa ed il sagrato.

Poi giuliva la città si apre

con i portoni ampi dell’ingresso

dove i giardini folti dell’estate

danno silenti l’ombre della sera.

E la piazza più nuova, il duomo austero

mentre volano rapide colombe

e i gradini di pietra

e i delfini nel gorgoglio dell’acqua.

D’improvviso la città riprende

aspetti e forme di perdute infanzie

il castello si apre a età vissute

ai fuochi nelle sere

e un accenno di pioggia

riporta agli attoniti dinieghi

quando a frotte scendevano le donne

dall’ombre della Serra; poi la festa

tra il risuonar di mille scoppi al cielo.

Granelli caldi di rosate sabbie

filtra ogni cosa, scendono i ricordi

e clessidra si fa la mano

mentre tramonti freschi come albe

segnano il tempo d’ieri

fermano quello d’oggi

sopra lontane lunghe primavere.

Sofia Genoino

da “poesie alla città”, Avagliano Editore, 1992

“E la città”. Rivedere Cava con gli occhi del passato, ma anche con la lucidità del tempo presente che “magicamente“ si ferma come per un fermo immagine. Il poeta ritorna a Cava, rivede quanto del borgo antico elegantemente enumera: dalla basilica della Madonna dell’Olmo “ la basilica bianca, l’antico olmo/ brunito dell’altare/”…. via via attraverso “la strettoia dei portici/ fioriti ad ogni arcata “ fino a giungere in piazza Duomo “ il duomo austero / mentre volano rapide colombe “ (da notare: colombe e non colombi, nella comune terminologia). Ed è lì che avviene l’incantesimo: ecco che la città d’improvviso riprende “aspetti/e forme di perdute infanzie “ e il ricordo va ai giorni della festa di Castello e allo storico leggendario grido che allontana le donne dal maniero: ”attoniti dinieghi”. Ed il poeta diviene artefice dei tempi, del suo tempo storico, emozionale, intimo: le sue mani si fanno clessidra e il tempo si ferma come dono di “lontane lunghe primavere”. Una traccia di lettura testuale? Suggeriamo : l’uso degli aggettivi. Vediamoli: “settembri chiari, granelli caldi, tramonti freschi, primavere lontane lunghe”. Chiari, caldi, freschi, lontane, lunghe. Non inganni il “lontane”, non lontane da noi come cose passate ma che vengono da lontano come qualcosa di nostro che si ripropone come eterne “lunghe “ ovvero interminabili. Aggettivi che danno la valenza all’intera lirica: non persa in errante nostalgia, ma presa dall’incanto di un eterna renovatio, come da sempre è giusto che siano le primavere. In ogni stagione della vita, e forse anche oltre.