Archivio

ricerca per autore

L’ETA’ DELLA PAURA MERAVIGLIOSA nella lirica di Rodolfo Vettorello

Un vetro verde di bottiglia

Erano gli anni che si andava, a notte,

lungo le strade di periferia,

in cerca di un superstite locale.

Un po’ di vino rosso nel bicchiere

al tavolino di quell’osteria,

per fare l’alba. Poi di corsa a casa,

dormire un’ora, poi di nuovo:

via!

Erano gli anni della timidezza,

la malattia che fa tremare il cuore

per il terrore folle di sbagliare.

Tenersi lungamente per la mano

al lume di una lampada discreta,

farsi coraggio,

col versare piano

un ultimo bicchiere e quella voglia

di bermela con gli occhi,

lei che amo,

traverso un vetro verde di bottiglia.

Rodolfo Vettorello

da “In ripetuti soffi” – Poesie- Rhegium Julii (RC) 2014

Strada di periferia. E’ una notte di tanti anni fa. Il poeta è in cerca di un locale ancora aperto, “superstite”, per “fare l’alba”. Turbinio di stati d’animo che vengono dettati da una strana malattia, la timidezza tipica della giovinezza “Erano gli anni della timidezza/ la malattia che fa tremare il cuore /per il terrore folle di sbagliare”. Anni giovanili vissuti in un paese come tanti altri dove le ore con passo lento vengono scandite da incontri al bar o all’osteria. Un incontro d’amore “al lume di una lampada discreta” davanti ad una bottiglia di vino rosso. Si cerca coraggio anche nel semplice atto del versare (ma “piano”) del vino per l’ultimo bicchiere. Ma la sete è di ben altra natura! “Bermela con gli occhi”. Eccolo, sembra vederlo il volto dell’amata “traverso un vetro verde di bottiglia.” Simboli di un qualcosa d’irripetibile: la giovinezza. Fragile e che pretende particolare attenzione come vetro; verde bottiglia come età trasparente fatta d’impalpabili sogni, attese emozioni. E’ l’età della paura meravigliosa. Poesia godibilissima impreziosita – nel suo apparente andare prosastico- qua e là da un gioco di rime: periferia v2/ osteria v 5 con richiamo assonante al verso ottavo: via; intreccio di rime al mezzo: cuore v 10 / terrore v 11, tremare v 10/ sbagliare v 11; pregevole l’allitterazione (vv.12/13) delle lettere N e M unite alle vocali E e A: TeNErsi lungAMENte per la MAno/ al luME di uNA lAMpada; rime: mano v 12/ piano v 15 in assonanza con amo v 18 e, in chiusa finale, una rima esemplificativa dell’intera lirica: voglia v 16 / bottiglia v 19.

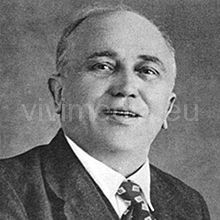

Rodolfo Vettorello. Nato a Castelbardo (PD) nel 1937. Laureato in architettura al Politecnico di Milano ha operato nel settore pubblico e poi nella libera professione. Presidente o membro di giuria di diversi premi letterari. Ha al suo attivo circa venti volumi di poesia che gli sono valsi premi e riconoscimenti tra cui il “Premio G. Trisolini 2012” per la raccolta “In ripetuti soffi” da cui è tratta la poesia in oggetto.

“Spicchi di … limone” di Maria Olmina D’Arienzo

Questa volta, le mie due rubriche: “VersiCavesi” e “PoesiadelNovecento-I contemporanei ““si attengono al tema di Expo 2015, L’Alimentazione correlata, ovviamente, alla Poesia:

- In “VersiCavesi “: Spicchi di limone” di Maria Olmina D’Arienzo. (Limoni)

- In “PoesiadelNovecento-I contemporanei “: In vino levitas” di Maria Lenti ( Vino) .

“Spicchi di … limone” di Maria Olmina D’Arienzo

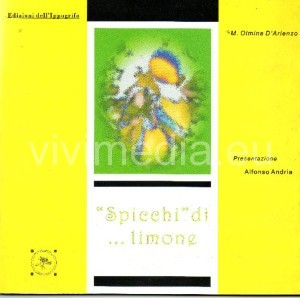

“Fuor de la muraglia su l’indaco del cielo/canta la nota verde un bel limone in fiore”. Eccolo il limone così cantato da Gabriele D’annunzio. Limone protagonista di un elegante e veramente prezioso libretto. “ Spicchi di … limone” Edizioni dell’Ippogrifo, 2000, corredato da foto della costiera Amalfitana, a firma di Maria Olmina D’Arienzo. Studiosa doviziosamente attenta, tratta di sua maestà, il limone, incontrastato signore della divina costiera, (definita da Goethe e da Strauss, suoi innamorati cantori: “La terra dove fioriscono i limoni”), e da sempre agrume regale oggetto di canto. Si inizia con la “carta d’identità”: da Divisione alla Classe, all’ Ordine al Genere fino alla Specie. Nulla è tralasciato. Ma la parte centrale del libro è riservata al limone nella Poesia. Si va da Carducci, Machado, Lorca fino al grande Eugenio Montale. Chi non conosce questi versi?

[ …]

Quando un giorno da un mal chiuso portone/

ci si mostrano i gialli dei limoni,/

e il gelo del cuore si sfa,/

e in petto ci scrosciano/

le loro canzoni/ le trombe d’oro della solarità.

Sono solo gli splendidi versi finali de “I limoni” non potendo riportare, per ragioni di spazi editoriali, l’intera lirica. Scrive la saggista D’Arienzo: “Nella lirica di Montale si compie la più alta trasposizione simbolica del limone: il suo colore squillante (sottolineo: l’uso forte e pregante della sinestesia, proprio di chi ha cuore di poeta come la scrivente!) e gioioso e il suo profumo capace di infondere un senso di benessere al cuore, travalicando la dimensione poetica, per attingere al mondo stupefacente ed inebriante della musica, all’incanto ed alla magia dei suoni e dei ritmi”. Cosa altro dire? Si elencano poi le proprietà e le virtù del limone; il limone come soggetto artistico: da Beato Angelico ( “Annunciazione “1939-32 circa) a Mantegna, Caravaggio col suo famosissimo “Cesto di frutta “ (1598), poi a Manet, Matisse… Grazie all’autrice di questo dono. In apertura, versi di D’annunzio, chiudiamo con un altro grande poeta, il cileno Pablo Neruda: “Il limone? Raggio della luce convertito in frutto”. (Ode al limone)

- Un legame fra “Spicchi di … limone” di Maria Olmina D’Arienzo e “In vino levitas” di Maria Lenti?

Ecco il vino e il limone insieme nella testimonianza di Plinio ( “Naturalis Historia”) : “I citrea – i limoni- si bevono nel vino o essi stessi o il seme come antitodo contro il veleno”. (Citrea contra venenum in vino bibuntur vel ipsa vel semen). Quale connubio più vincente ?

Maria Olmina D’Arienzo.. Cavese doc, vive a Cava.. Preside del Liceo Marco Galdi della Citta Metelliana, è figura notissima e di grande rilievo culturale in ambito non solo cittadino. Molti i suoi studi e suoi saggi sempre caratterizzati da estremo rigore scientifico e filologico da ricchezza d’interpretazioni analitiche profonde ed originalissime, alla luce di una scelta di vita da sempre improntata nel voler mettere al centro di tutto non il sapere fine a se stesso,ma l’uomo con il suo sapere, i suoi tanti dubbi e le sue poche certezze.

“In vino levitas” di Maria Lenti

Questa volta, le mie due rubriche: “PoesiadelNovecento-I contemporanei “ e “VersiCavesi” si attengono al tema di Expo 2015, L’Alimentazione correlato, ovviamente, alla Poesia:

- In “PoesiadelNovecento-I contemporanei “: “In vino levitas” di Maria Lenti ( Vino) .

- In “VersiCavesi “: “Spicchi di … limone” di Maria Olmina D’Arienzo. (Limoni)

In vino levitas di Maria Lenti

Elegante e prezioso quest’ultimo lavoro della poetessa, qui in veste di saggista e di sapiente traduttrice, Maria Lenti “ In vino levitas”, CFR Edizioni, Piateda (SO) 2014, impreziosito da disegni originali del maestro Vitaliano Angelini. E’ un delizioso viaggio dagli acini, alle viti, ai filari, ai vigneti, fino al “regale” vino scandito dai versi di Lucrezio, Virgilio, Ovidio, Tibullo, Marziale, Catullo e dell’impareggiabile Orazio, padre del famoso Carpe Diem, citato tantissimo e, molto spesso, anche a sproposito. Maria Lenti offre dei famosi versi oraziani un’elegante traduzione qui di seguito:

Elegante e prezioso quest’ultimo lavoro della poetessa, qui in veste di saggista e di sapiente traduttrice, Maria Lenti “ In vino levitas”, CFR Edizioni, Piateda (SO) 2014, impreziosito da disegni originali del maestro Vitaliano Angelini. E’ un delizioso viaggio dagli acini, alle viti, ai filari, ai vigneti, fino al “regale” vino scandito dai versi di Lucrezio, Virgilio, Ovidio, Tibullo, Marziale, Catullo e dell’impareggiabile Orazio, padre del famoso Carpe Diem, citato tantissimo e, molto spesso, anche a sproposito. Maria Lenti offre dei famosi versi oraziani un’elegante traduzione qui di seguito:

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi /

finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios /

tempataris numeros. Ut melius, quicquid erit pati,/

seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,/

quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare /

Tyrrhenum: sapias, vina liques et spatio brevi/

spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida/

aetas: carpe diem quam minimum credula postero.

Orazio, Odi, I, 11

(Tu non chiedere (non è dato saperlo) quale a me /

quale sorte a te, gli dei abbiano riservato, o Leuconoe,/

e non tentare i numeri babilonesi./

Quanto meglio sarà sopportare qualsiasi cosa,/

sia che Giove ci abbia assegnato più inverni/

sia che ci abbia riservato come ultimo/

questo che ora fiacca sugli opposti scogli il mare/

Tirreno: sii saggia, mesci il vino e in uno spazio breve/

raccorcia la speranza lunga. Mentre parliamo, già fugge il tempo invido:/

afferra l’attimo presente, minimamente credula verso il futuro).

Compagno fedele il vino, testimone della caducità della vita. Invito a vivere l’attimo, nulla è il futuro: solo Giove sa quanti inverni ancora ha assegnato ad ognuno di noi. Ma Maria Lenti si sofferma anche su un annoso, dibattuto problema: “Fino a che punto bere?” In questo caso è Ovidio a dare la risposta: “ Il bere sta bene fino al punto che la testa sopporta e la mente e le gambe stano in sé. Che tu non vede doppio quello che è semplice “ (Hoc quoque, qua patiens caput est, animusque pedesque/constant: ne, quae sunt singola, bina vide!)” E Maria Lenti aggiunge: “ E l’uomo, relativamente al vino, abbia in sé il modus. Affinché il suo giorno sia, se pesante, lieve, o abbia un quid (il vino, a fianco) che renda il suo tempo più luminoso e sopportabile nonostante la quotidianità greve, sfuggente o ruvida, …. “ Ma su un punto tutti i poeti concordano: “Che sia vino buono, mai mescolato né tagliato con vino scadente”. E allora? Lasciamoci sollecitare ancora da Orazio:” Nunc est bibendum… “

- Un legame fra “In vino levitas” di Maria Lenti e “Spicchi di … limone” di Maria Olmina D’Arienzo ?

Ecco il vino e il limone insieme nella testimonianza di Plinio ( “Naturalis Historia”) : “I citrea – i limoni- si bevono nel vino o essi stessi o il seme come antitodo contro il veleno”. (Citrea contra venenum in vino bibuntur vel ipsa vel semen). Quale connubio più vincente ?

Maria Lenti è nata e vive ad Urbino. Poetessa ( o meglio poeta), traduttrice, saggista, giornalista. Docente di lettere fino al 1994, anno in cui è stata eletta – e rieletta ancora fino al 2001- , alla camera dei deputati. Opere in versi: da “Un altro tempo” 1972, via via fino agli ultimi “Il gatto nell’armadio” 2005, “Cambio di luci” 2009. Pluripremiata, ha firmato importanti saggi, traduzioni e opere in prosa. Ultima sua fatica: “Cartografie neodialettali”, Pazzini Editore 2014, scritti su poeti neodialettali di Romagna e d’altri luoghi.

Vitaliano Angelini , incisore e pittore. Vive ad Urbino. Già docente di disegno e storia dell’arte, ha esposto nelle maggiori città italiane e all’estero (New York, Tokio, Parigi, Copenhaghen, Berlino…). Le sue opere si trovano in vari musei e in raccolte pubbliche e in collezioni private. Ha inoltre pubblicato saggi sull’arte, libri di poesia e firmato numerose note critiche. Presidente di varie Associazioni culturali e direttore di riviste di cultura contemporanea.

Una lirica del poeta amalfitano Sigismondo Nastri

Un mattino d’aprile … ad Amalfi

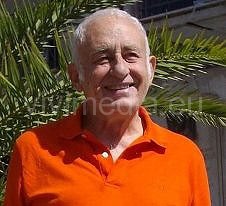

Ed è in un mattino d’aprile di ottant’anni fa che nasce Sigismondo Nastri, a due passi da noi, ad Amalfi, dietro il “nostro Monte Finestra”. Uomo schivo, riservato, quello che un tempo, si definiva con una sola parola, “un signore”. Professore d’intere generazioni di giovani e da sempre innamorato della poesia. Quella vera. E Acquamorta, da cui è tratta la lirica in oggetto, è la sua opera prima, importante esordio. Esordio maturo: è il 1970 e Sigismondo ha già trentacinque anni. Allora, a quell’età, si era già uomini “fatti”. E di lui si accorge un’importante e autorevole casa editrice del Nord, la padovana Rebellato. Nel suo catalogo annovera fior di poeti. Verranno poi altri libri di liriche, e non solo, per il nostro poeta amalfitano (che mi piace inserire in questa mia rubrica “VersiCavesi” sentendolo “uno dei nostri”: lo sappiamo innamorato della nostra città e amico sincero di molti di noi).

Un mattino d’aprile

Il candore pieno d’un mattino

d’aprile

il solito tonfo dell’onda

sugli scogli del porto

un respiro leggero d’alghe

un ramo fiorito di pesco che pende

dal muro

un mattino d’aprile come un altro

ma non sono solo

e divido con te la gioia del sole

appena nato

il fresco della marina

la rosea ebbrezza del pesco fiorito nel giardino

il buongiorno del gallo

e questa luce azzurra profonda dei tuoi occhi.

Sigismondo Nastri

da Acquamorta Rebellato Editore, Padova 1970

Versi dal respiro pittorico: non immemore è la lezione della Scuola di Posillipo, per chi, come il nostro poeta, nasce con negli occhi il mare e il cielo della divina costiera. Quasi pennellate, leggiadre, armoniche, dal tessuto ritmico intrecciato da rotismi qua e là disseminati : “pieno/ mattino /aprile “(vv.1/2)e ancora ”respiro/leggero / fiorito” (vv 5/6) o d’assonanze al mezzo“ tonfo/porto (vv3/ 4) ”. Eccolo il mattino di un giorno d’aprile sbocciare in terra amalfitana: dal mare “il solito tonfo dell’onda/sugli scogli del porto/ un respiro leggero d’alghe” (vv 3/5), alla terra “un ramo fiorito di pesco che pende/ dal muro”(vv. 6/7) . Basta solo un semplice ramo di pesco che pende da un muro d’orto (splendida atmosfera montaliana) a regalare la gioia dell’attesa giovanile che preme per esplodere in tutta la sua vitalità: e in aprile regna la prima primavera! E poi ancora elementi naturali partecipi e complici,“la gioia del sole”(v. 10) , il “fresco della marina”(v. 12) e al centro ancora il pesco, anzi “la rosea ebbrezza del pesco” (v.13), col canto di un gallo ad annunziare un giorno diverso da tutti gli altri, dove a splendere su ogni cosa umana è “ questa luce azzurra profonda (v. 15)” degli occhi della donna amata. Delicato verso finale, da climax, coinvolgente e vibrante: è un giorno in cui Aprile, quasi nume tutelare, si fa Amore. E la “divina” è lì a far da incomparabile scena.

E al poeta Sigismondo Nastri, parafrasando Ungaretti, vadano vivissimi auguri per i suoi splendidi “vent’anni per quattro “.